Ultraschallmessung zur Prognose der Frühfestigkeiten von Beton

Das Institut für Werkstoffe im Bauwesen bietet in Praxis-Kooperation mit der Dyckerhoff GmbH eine Abschlussarbeit an.

Bachelorarbeit, Masterarbeit

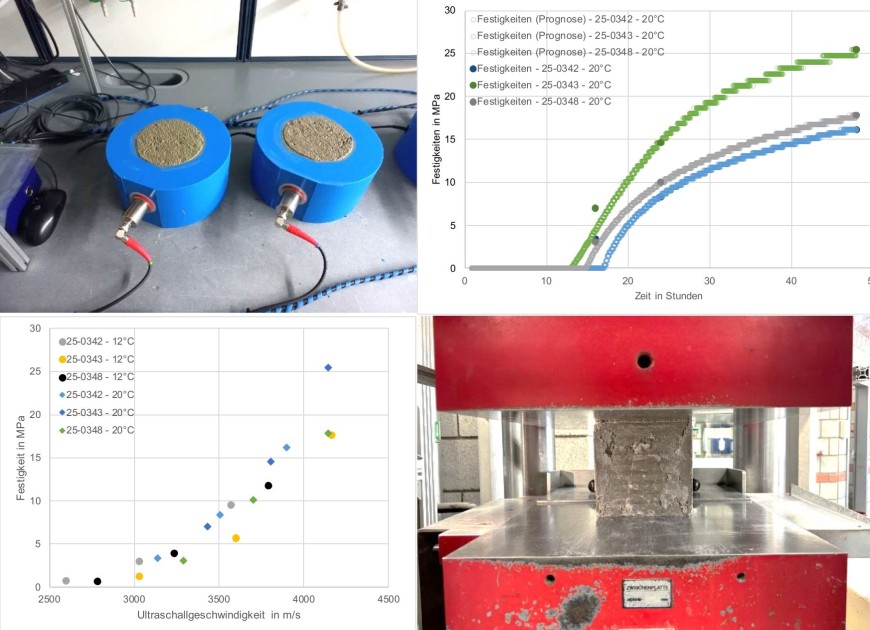

Jährlich werden weltweit mehr als 12 Mrd. m³ Beton hergestellt, was einem Verbrauch an Zement von mehr als 4 Mrd. t Zement entspricht. Dabei verursacht die Herstellung von Zement etwa 5-10% der globalen Treibhausgasemissionen. Der wesentliche Anteil entfällt dabei auf die Herstellung von Portlandzementklinker. Etwa ein Drittel der CO2-Emissionen sind dabei brennstoff- und zwei Drittel rohstoffbedingt durch die Entsäuerung von Kalkstein. Um die CO2-Emissionen in der Zementherstellung nachhaltig zu senken, wird der Anteil an Portlandzementklinker in den Zementen zunehmend reduziert. Klinkereffiziente Zemente, die insbesondere höhere Gehalte an Kalkstein und/oder Hüttensand aufweisen, sind hinsichtlich ihres Erstarrens und der Festigkeitsentwicklung i. d. R. langsamer als reine Portlandzemente. Die Anwendung CO2-reduzierter Zemente erfordert demnach Anpassungen in nachgelagerten Produktionsschritten, wie beispielsweise der Nachbehandlung von Betonen.

Die Bestimmung von Erstarrenszeiten sowie die Prüfung von Frühfestigkeiten der Betone ist vor allem zwischen 8 und 16 Stunden aufgrund der täglichen Arbeitszeiten in den Laboren nicht immer problemlos möglich. Als ergänzendes Prüfverfahren kann hierfür die Ultraschallmessung dienen. Der Frischbeton wird dabei in Silikonformen gefüllt, welche mit Ultraschallsensoren ausgestattet sind. Die Ultraschallgeschwindigkeit durch das Material ändert sich bei Gefügeveränderungen und wird in regelmäßigen Zeitabständen gemessen. Die Messdaten können anschließend mit geprüften Druckfestigkeiten, beispielsweise nach 16, 24 und 48 Stunden, kalibriert werden. Dieses Messverfahren ermöglicht eine Prognose von Nachbearbeitungszeitfenstern und Frühfestigkeiten.